立冬も過ぎたというのに、いきなりのかたつむり(笑)(笑)

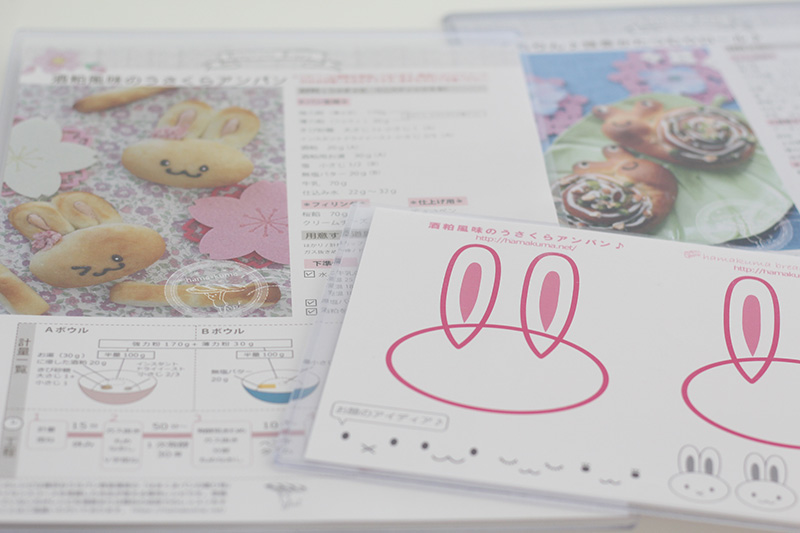

そしてうさぎ。桜餡を使ったうさぎパンだから「うさくらアンパン」です。

ライセンスコースはまくまパンの贈り物★5回目のレッスンでした。

はまくまパンの贈り物コース、半年に一度の募集ペースでやってきて、今回が3期目です。

振替レッスンがあったのでコース5回目は3日に分けて開催。

来ました~!

冬の定番。

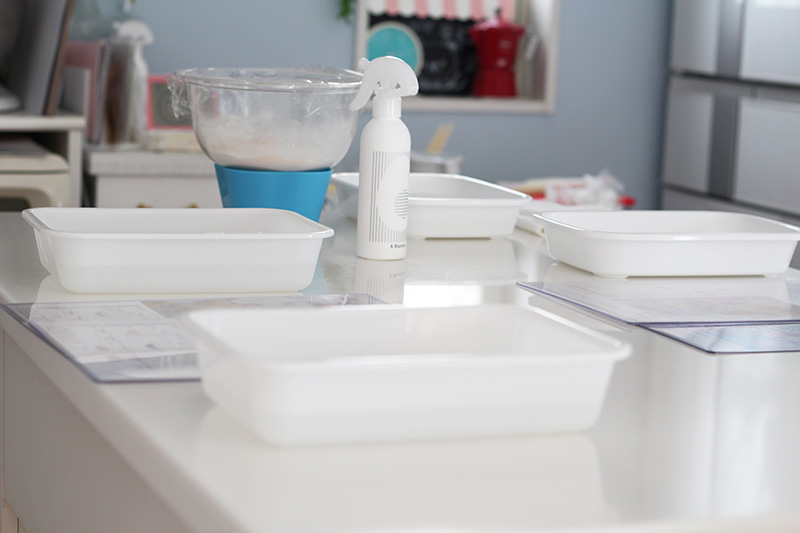

お湯で台を温めております。。

我が家のキッチン、東向きで明るいのですが、人工大理石の台が冬はとんでもなく冷えます(;^ω^)

そんな冷え冷えの台の上でパンを捏ねたら、パンも冷え冷えです(;^ω^)

だから冬はバットにお湯を入れて台を温めておくのです。

原始的ですが、これすご~~く効果があって、参加の先生方にも台の冷たいところと温かいところ、触って確かめて頂きました★

木の台やシリコンマットを利用している方は、そこまで気にしなくていいかもしれませんね。

おうちのキッチンでのパン作りは、それぞれの家の状況、使っている器具によっても変わってきます。

本に載っていない細かすぎること。

8年、普通の自宅の普通のキッチンで教室を続けてきたからこそ、知ったこと経験したことがたくさんあります。

例えば、オーブンを2~3回転でパンを焼くと室温上昇↑

これ、冬はいいけど夏は大変!

でも、それは我が家がフルオープンのキッチンだから困るだけ。

オーブンの置いてある位置が、パン作りの室温に影響ない位置ならそこまで気にすることないのです。

配置やオペレーションでも動きや進め方って変わります。

などなど、細か~~いこと。レッスン中にお話ししていってます!

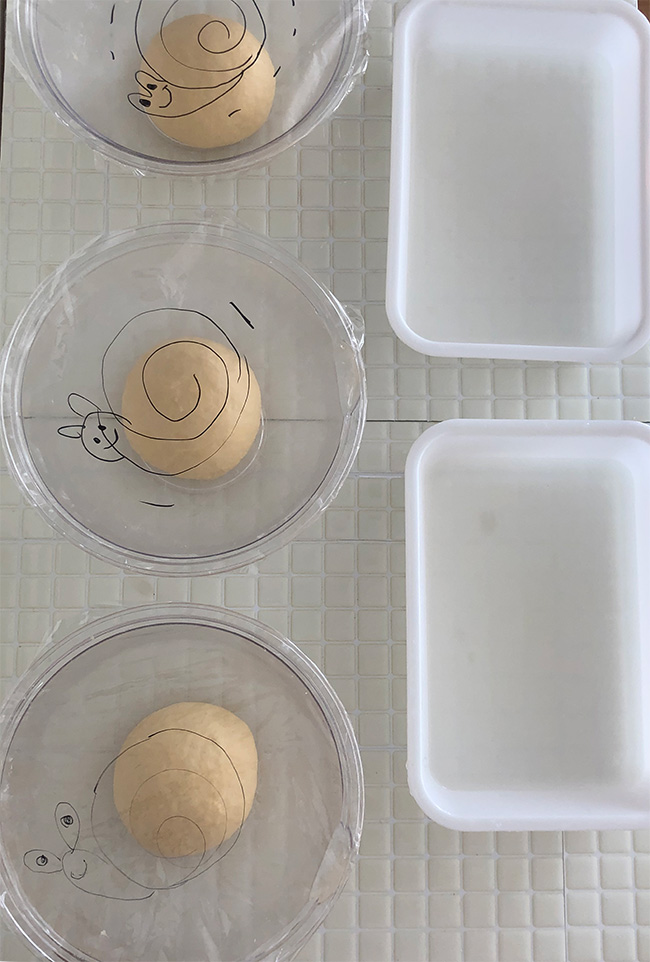

かたつむりパンちゃんは、お湯とともに室温で発酵・・。

コース4回目まではまだ室温高かったので、お湯不要でしたね。

さて、うさぎパンさんには、新たな秘密兵器が・・!

うさぎパンは、成型時の耳の隙間と楕円なお顔がポイント。

型紙なくても、充分間隔でも作れる配置なのですが、より精度を求めて新たに作ってみました♪

(胴体付くまパンなど、もともと型紙があるパンが多いです)

耳の隙間は、発酵したらちょうどくっつくようにレシピの書かれています。

よく発酵の目安を「ひとまわり大きくなったら」なんて表現がありますが、「ひとまわり」って案外わからなくなっちゃう。

↓耳のクリームの量は同じだけど、耳の隙間がくっつき、しっかり発酵しているのが目視でわかるでしょうか?

うさぎの飾りのお花も食べることができます♪

桜の花の塩漬けです。

桜アンパンと桜の花の塩漬け。ちゃんと理にかなっているでしょ★

かたつむりはこの後アイシングをしますが、焼きっぱなしでも充分かたつむりです。

うさぎパンも、顔を描かなくてもうさぎさん♪

パン屋さんならこのまま販売しても、充分動物パンって認識してもらえそう。

なんでわざわざ「そのままでも形になっている」って主張するかっていうと、、そこがはまくまパンの肝だと思うからです。

デコレーションして楽しむパンではないのです。

もちろん、お顔を描くって楽しいし、それで印象も変わり完成度もあがりますけどね♪

パン作りとして工程に意味があったり、見た目の色も着色のためではなくパンの味に意味がある場合にしています。そして、焼きあがった瞬間にある程度仕上がっていることで、デコレーションしたSNS映えの食べ物、というカテゴリーではなく、あくまで「パンの学び」から派生した食べ物であるということを大切にしているつもりです。

逆に言うと、少々映えなくても、パン作りの工程として意味があったり、短縮できて楽だったりすればそちらを取ります。

1ボウルで6かたつむりできるので、触角の分の生地を6個もベンチタイムで計ってカットする?

いえいえ、そういうことはしないのです。

効率よくできる方法を優先して、時にはパンのパーツの数分の分割をしないレシピになっていたりします。

うさぎもかたつむりも、ポイントは四角く伸ばす、こと。

四角く伸ばすのはパン作りで繰り返し出てくる大切な作業のひとつ♪

可愛いパンを作りつつ、基本のコツもマスターできるといいですよね♪

さて、テーブルはうさぎに合わせて春のテーブルでした。

相変わらず、プチプラ大集合なテーブルです(笑)

長くなったので、テーブルと、サイドメニューの紹介は次の記事にしたいと思います♪

最後に・・

うさぎパンとかたつむりパン。

甘いパンの中で一番好きなパンです♪

単発レッスンでもファンが多くて、季節ごとに何度もレッスンしましたが、何度も同じレッスンを受講しにいらっしゃる方がとても多いのです。

特にかたつむりパンのファンが多いですね♪

はっきりほろ苦なクリームと、なんともユーモラスな形が皆さんのお気に入り。

こぐま教室になってくださった方のレッスンからも、ファンが生まれますように♪